¡Ya estamos aquí! Penguin Random House Grupo Editorial, en su reto de crear nuevos y felices lecto...

Los mejores libros para plan lector

Nuestro plan lector

Consulta nuestra selección de libros imprescindibles para integrar en cualquier plan de lectura

Descarga de catálogos

Catálogo por etapas

Mucho más que libros

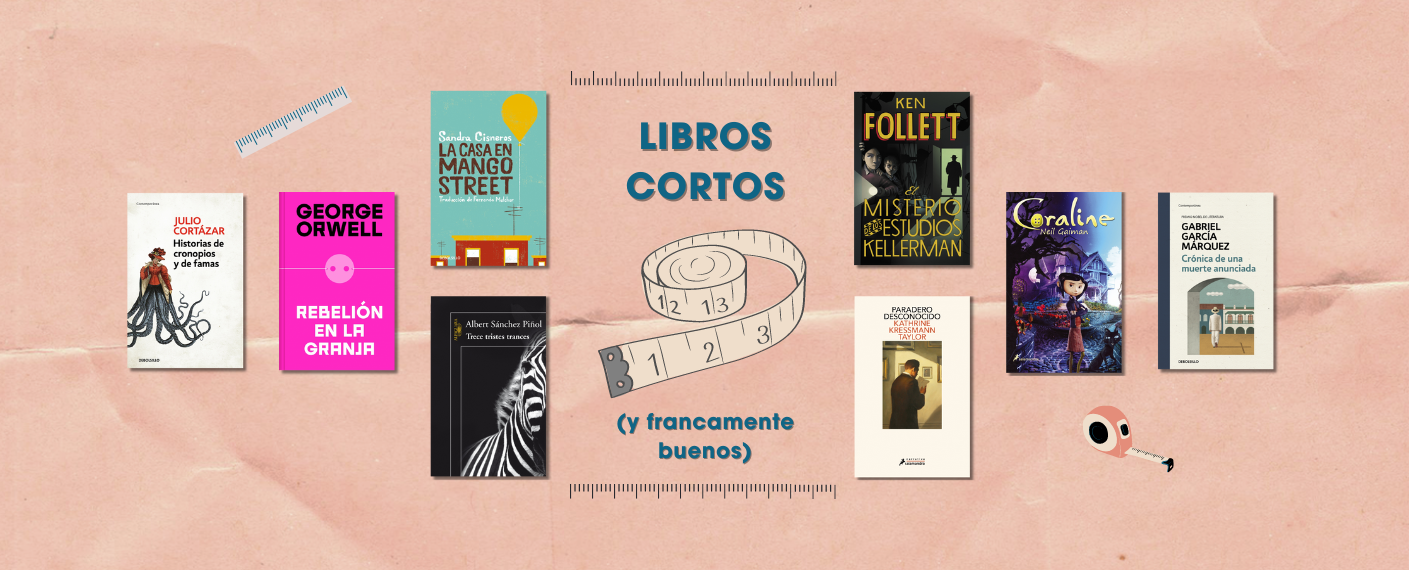

Propuestas de lectura cortas, geniales ¡y con mucho potencial para tu aula!

¿Buscas novelas buenas, cortas y asequibles para tu alumnado? Sabemos que la extensión del libro e...

Penguin Aula

El #Anticuaderno o cómo trabajar las emociones en clase

Empieza septiembre y todos los profes llegamos cargados de buenos propósitos para darle un giro a n...

Berta Ocaña

Estrategias para fomentar la lectura con tu alumnado. Así fue nuestro webinar con Cristian Olivé y Laia Arnau

El webinar del pasado 28 de septiembre fue una sesión increíblemente productiva. La pedago...

Penguin Aula

Qué son los diarios de conversación con tus alumnos y cómo pueden ayudarte

Seguimos con las propuestas para conocer mejor a tu aula y construir una relación sólida y sosteni...

Penguin Aula

Actividades muy creativas para empezar el curso con buen pie

Comienza un nuevo curso, los nervios están a flor de piel con la llegada de los nuevos estudiantes ...

Cristian Olivé

Perlas literarias para redescubrir: especial Secundaria

Seguimos nuestra expedición por el fondo editorial para descubriros algunas perlas literarias que m...

Penguin Aula

Perlas literarias para redescubrir: especial Primaria

Cada año en España se publican miles de libros. Es genial tener tanta oferta pero, ante tanta crea...

Penguin Aula

Los libros más leídos del curso 2022-2023

Tercer trimestre ya… fin de curso a la vuelta de la esquina. Muchos proyectos, muchas aventuras ¡...

Penguin Aula

Un proyecto didáctico para prevenir el acoso escolar

Hace años que los medios nos alertan del grave problema social que supone el acoso escolar. Todos l...

Penguin Aula